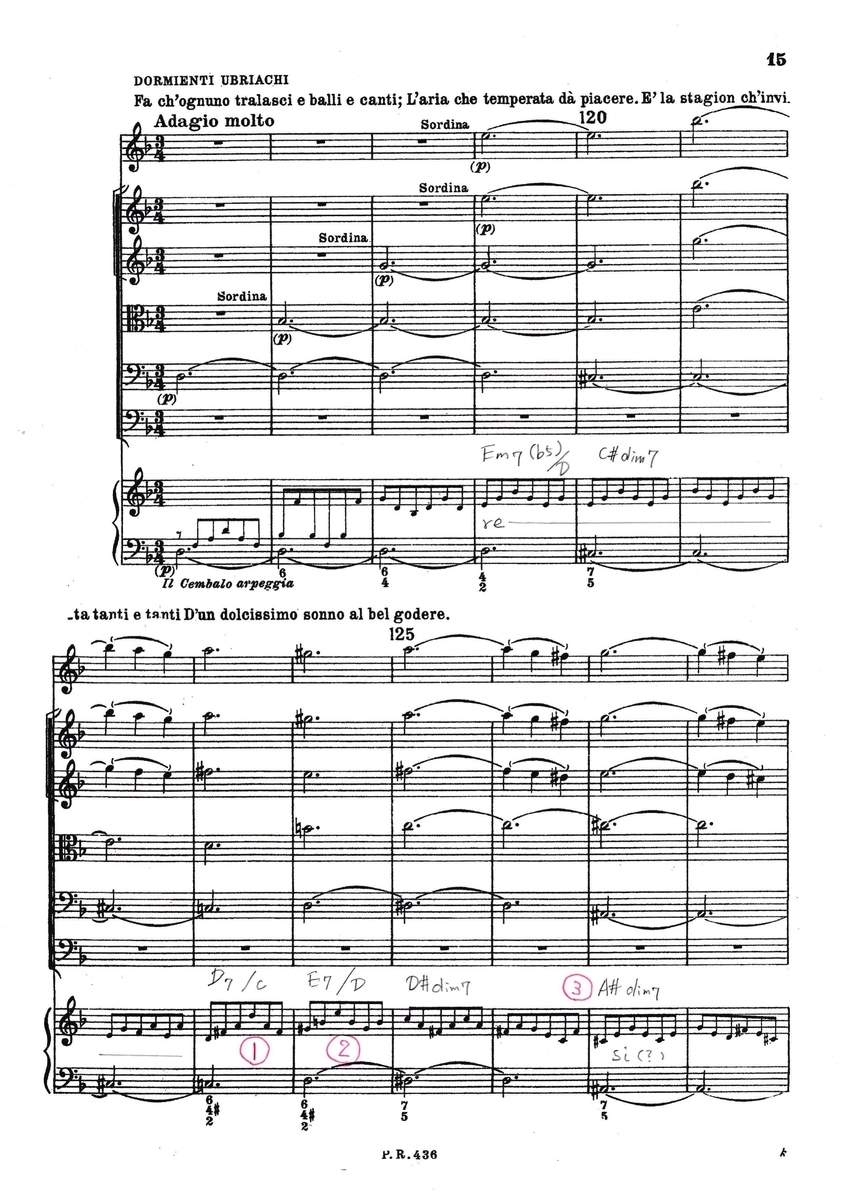

畏友KD先生が前衛音楽であると鋭く指摘されたヴィヴァルディの「四季」から「秋」の第二楽章。まじめに聞いてみる。

そもそも D Bb G Eと入ってくるところからして不安である。最高音が入ってEm7(b5)を構成するが全然定石どおりじゃない。①から②のところは7の和音の上行の平行移動である。そのあとD#dim7 から A#dim7 は普通の5度下行ではなく5度上行という移動で、減七の和音が続くことで調性さえ曖昧である。

④は通常のV-I進行なので安心するが、また減七和音に溶け込んでしまう。⑥、準備なく属七和音がでてくる(第一バイオリンが順次進行しているが)

もっとも謎なのが⑦と⑧の進行である。これは何でしょうね。C7から移行したAbmaj7のEbとGは掛留音ととったらいいのでしょうか。これらはFに解決してなんとなくFmの和音になってしまう。

⑨は基調であるD minorのドッペルドミナントであると解釈すれば通常の進行、⑩も属音Aのペダル上のドッペルドミナントで属和音上に終止します。楽章全体が大きな半終止といえばよいでしょうか。